Dans le monde de l’intelligence artificielle, la reconnaissance de la parole progresse à grands pas. Mais qu’en est-il du français québécois, cette langue vivante, colorée et parfois insaisissable pour les grands modèles de langues.

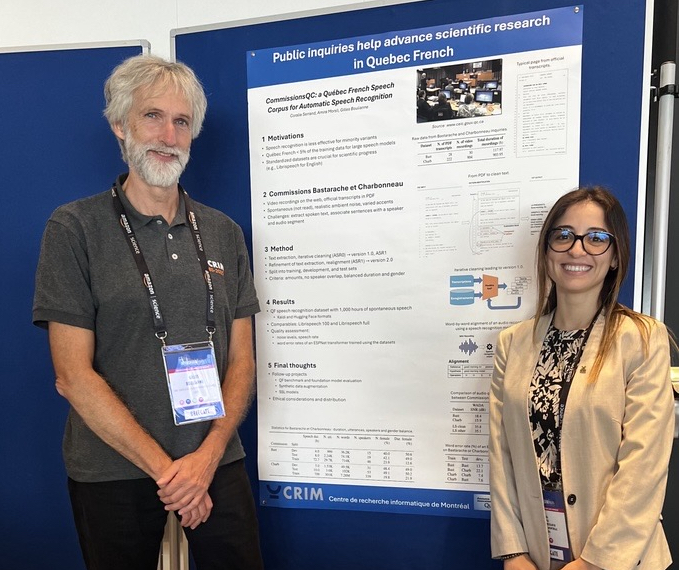

C’est la question à laquelle s’attaque le projet de banc d’essai piloté par Amira Morsli, scientifique des données et Gilles Boulianne, directeur scientifique et responsable de pratique, parole.

Ce projet interne du CRIM, financé en partie par le CRSNG, vise à évaluer et améliorer les performances des modèles de reconnaissance vocale sur le français québécois spontané.

Le tout fut réparti en deux projets consécutifs, avec Amira Morsli comme responsable du premier projet. Les résultats du deuxième projet, dont le travail principal fut effectué par Coralie Serrand, n’ont pas encore été publiés au moment de la rédaction de ce billet.

Pourquoi un banc d’essai ?

« On entend souvent que les solutions de Google ou Microsoft fonctionnent moins bien en québécois, mais on n’avait pas de preuve », explique Gilles Boulianne.

L’idée est donc née de créer un banc d’essai capable d’intégrer et de tester différents modèles – qu’ils soient propriétaires, open source ou développés localement – sur un corpus authentique de français québécois spontané, constitué grâce au travail d’Amira Morsli.

« La plupart des systèmes couvrent une centaine de langues, mais il en existe plus de 7000. La question qui se pose alors c’est comment inclure les dialectes, les accents régionaux ou les variétés locales », explique Amira Morsli.

Ce banc d’essai permet de mesurer non seulement le taux d’erreur des modèles, mais aussi leur vitesse d’exécution, leur consommation de mémoire et, surtout, leur capacité à préserver le sens des propos malgré les erreurs. « Compter les erreurs de mots, c’est bien, mais si le sens est conservé, l’impact est moindre », souligne Gilles Boulianne.

Un processus de collecte et d’alignement exigeant

La création du corpus a été un véritable défi.

Amira Morsli raconte : « On a transformé des vidéos en audio, puis extrait et nettoyé les transcriptions PDF, souvent issues de commissions publiques comme Bastarache et Charbonneau. Il a fallu aligner chaque segment audio avec son texte et son locuteur, un travail long et itératif ». Ce corpus, riche en accents et en émotions, reflète la diversité du français québécois, même si, faute d’annotations démographiques, il est difficile d’en mesurer précisément la variété.

Un enjeu scientifique et sociolinguistique

Pourquoi s’intéresser au français québécois ? Parce que, comme le rappelle Gilles Boulianne, peu de données existent pour entraîner les modèles, contrairement à l’anglais ou au français international. Les modèles multilingues peinent donc à bien reconnaître le québécois, ce qui limite leur utilité pour les utilisateurs locaux et les entreprises.

Le projet vise aussi à inspirer la communauté scientifique. « On espère que d’autres chercheurs utiliseront et enrichiront le corpus, pour la reconnaissance de la parole, mais aussi pour des études sociolinguistiques », explique Gilles Boulianne. Le rêve ? Un jour, voir émerger un modèle de fondation québécois, capable de comprendre et de parler avec l’accent local, à l’image de ce qui se fait en Islande ou ailleurs.

Une reconnaissance à Interspeech 2025

C’est dans ce contexte que les résultats du premier projet ont été présentés à Interspeech 2025, la plus grande conférence internationale dédiée à la recherche sur la parole et le langage, qui s’est tenue du 17 au 21 août à Rotterdam, aux Pays-Bas. Cette 26e édition avait pour thème « Fair and Inclusive Speech Science and Technology », mettant l’accent sur la diversité linguistique et individuelle comme source de richesse pour des technologies vocales plus équitables, robustes et personnalisées.

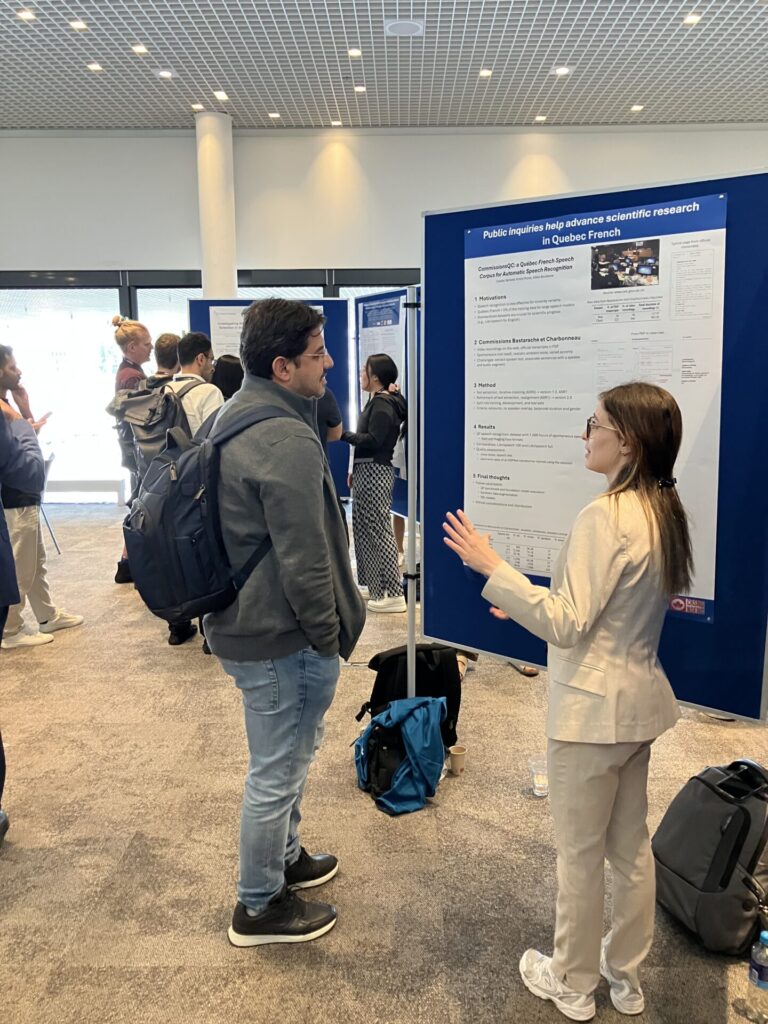

Pendant quatre jours, des milliers de chercheurs, étudiants et professionnels se sont réunis pour assister à des conférences plénières, des sessions orales et des présentations de posters. « Il y avait des sessions en parallèle toute la journée, des échanges passionnants, et une vraie effervescence autour des projets innovants », raconte Gilles Boulianne.

Amira Morsli, qui présentait le projet, se souvient de l’intérêt suscité. « Les gens voulaient savoir comment reproduire notre travail, dans d’autres langues ou contextes. Certains ont même proposé de collaborer pour enrichir le corpus. »

Une aventure humaine et professionnelle

Pour Amira Morsli, ce projet a été un projet professionnel marquant. « Il s’agit de mon premier stage au Canada et de ma première conférence internationale. J’ai appris à aimer le québécois et à comprendre ses expressions. ».

Gilles Boulianne y voit aussi une reconnexion avec la « science de la parole », au-delà des réseaux de neurones et des modèles de langue.

Le banc d’essai de grands modèles de parole en français québécois spontané est bien plus qu’un outil technique. C’est une invitation à reconnaître la richesse et la complexité des langues, à les valoriser dans l’écosystème numérique et à rêver du futur de ce projet porteur, à suivre de près.